Depuis plusieurs années, un vent nouveau souffle sur le monde de l’entreprise. Face aux défis sociaux, économiques et environnementaux contemporains — inégalités, exclusion, dérèglement climatique, perte de sens au travail — de plus en plus d’entrepreneurs cherchent à concilier performance économique et impact positif. Cette approche, à la croisée du monde des affaires et de celui de l’intérêt général, porte un nom : l’entrepreneuriat social.

Mais que recouvre exactement cette notion ? Qu’est-ce qui distingue un entrepreneur social d’un entrepreneur “classique” ? Et en quoi cette forme d’entrepreneuriat peut-elle contribuer à transformer durablement notre société ?

Plongeons dans cet univers où le profit n’est plus une fin en soi, mais un moyen au service du bien commun.

1. Définir l’entrepreneuriat social

L’entrepreneuriat social désigne la création et le développement d’entreprises dont la finalité première est sociale ou environnementale, plutôt qu’économique. Ces organisations cherchent à répondre à un besoin sociétal non ou mal satisfait par les pouvoirs publics ou le marché traditionnel, tout en adoptant les outils, les méthodes et la rigueur de la gestion entrepreneuriale.

Selon la définition proposée par la Commission européenne, l’entreprise sociale est “une entreprise dont l’objectif principal est d’avoir un impact social plutôt que de générer du profit pour ses propriétaires ou ses actionnaires”. Les bénéfices réalisés sont en grande partie réinvestis dans la mission sociale, et la gouvernance se veut participative, démocratique et inclusive.

En d’autres termes, l’entrepreneuriat social repose sur trois piliers essentiels :

1. Une finalité sociale ou environnementale prioritaire ;

2. Un modèle économique viable et durable ;

3. Une gouvernance ouverte, associant les parties prenantes à la prise de décision.

2. Aux origines du mouvement : entre innovation et solidarité

L’idée d’entreprendre pour le bien commun n’est pas nouvelle. On en trouve les racines dans le mouvement coopératif du XIXe siècle, les mutuelles, ou encore les associations d’économie sociale et solidaire (ESS). Ces organisations partageaient déjà une conviction forte : l’activité économique peut être au service de la société.

Cependant, le terme “entrepreneuriat social” émerge véritablement dans les années 1980-1990, sous l’impulsion d’acteurs comme Muhammad Yunus, fondateur de la Grameen Bank au Bangladesh, pionnier du microcrédit et lauréat du prix Nobel de la paix en 2006. Yunus illustre parfaitement l’idée qu’une entreprise peut être rentable tout en contribuant à réduire la pauvreté et l’exclusion.

En Europe, le concept s’institutionnalise dans les années 2000 avec la reconnaissance du secteur de l’économie sociale et solidaire (ESS). En France, la loi du 31 juillet 2014 relative à l’ESS a posé un cadre juridique clair, incluant les entreprises sociales au même titre que les coopératives, mutuelles et associations.

3. L’entreprise sociale : entre mission et modèle économique

L’entrepreneuriat social repose sur une tension féconde entre impact social et soutenabilité économique. L’objectif est double : répondre à un besoin collectif tout en assurant la pérennité financière du projet.

Contrairement aux associations classiques, souvent dépendantes des subventions, les entrepreneurs sociaux développent des modèles hybrides fondés sur la vente de biens ou de services. Le chiffre d’affaires devient alors un levier d’autonomie et un outil de transformation.

Quelques exemples emblématiques :

– La Ruche qui dit Oui ! favorise les circuits courts en connectant producteurs locaux et consommateurs via une plateforme numérique.

– Phenix lutte contre le gaspillage alimentaire en valorisant les invendus.

– Simplon.co forme gratuitement des personnes éloignées de l’emploi aux métiers du numérique.

Ces initiatives démontrent qu’il est possible d’allier innovation, rentabilité et utilité sociale, sans renoncer à l’exigence entrepreneuriale.

4. Les grands principes de l’entrepreneuriat social

a) Une mission sociale inscrite au cœur du projet

La raison d’être de l’entreprise sociale ne réside pas dans la maximisation du profit, mais dans la résolution d’un problème social ou environnemental. Cette mission guide toutes les décisions stratégiques, du recrutement à la répartition des bénéfices.

b) Une gouvernance partagée

Les entrepreneurs sociaux s’efforcent d’associer leurs parties prenantes — salariés, bénéficiaires, partenaires, collectivités — à la définition des orientations et à la gestion de l’entreprise. Cette démocratie économique favorise la transparence et renforce la légitimité de l’action.

c) Une réinjection des bénéfices

Les profits réalisés ne sont pas distribués à des actionnaires, mais réinvestis dans la mission sociale ou dans l’amélioration des conditions de travail. Cela garantit la durabilité de l’impact.

d) L’innovation comme moteur

L’entrepreneuriat social est souvent synonyme d’innovation sociale : il invente de nouvelles réponses à des besoins non satisfaits, en s’appuyant sur la créativité, le numérique, ou encore la coopération territoriale.

5. Les défis de l’entrepreneuriat social

Malgré son essor, l’entrepreneuriat social doit relever plusieurs défis majeurs :

- Assurer la viabilité économique sans compromettre la mission sociale ;

- Mesurer l’impact social de manière rigoureuse et crédible, à l’aide d’indicateurs pertinents ;

- Éviter l’“impact washing”, c’est-à-dire la récupération marketing de valeurs sociales sans réel engagement ;

- Attirer et former les talents ;

- Changer d’échelle : passer du projet local à un modèle reproductible à grande échelle, sans perdre son âme.

6. Pourquoi l’entrepreneuriat social est-il crucial aujourd’hui ?

Dans un contexte de crises multiples — écologique, sociale, économique — l’entrepreneuriat social incarne une alternative crédible au modèle économique dominant. Il montre que croissance et solidarité peuvent coexister, à condition de repenser la finalité même de l’entreprise.

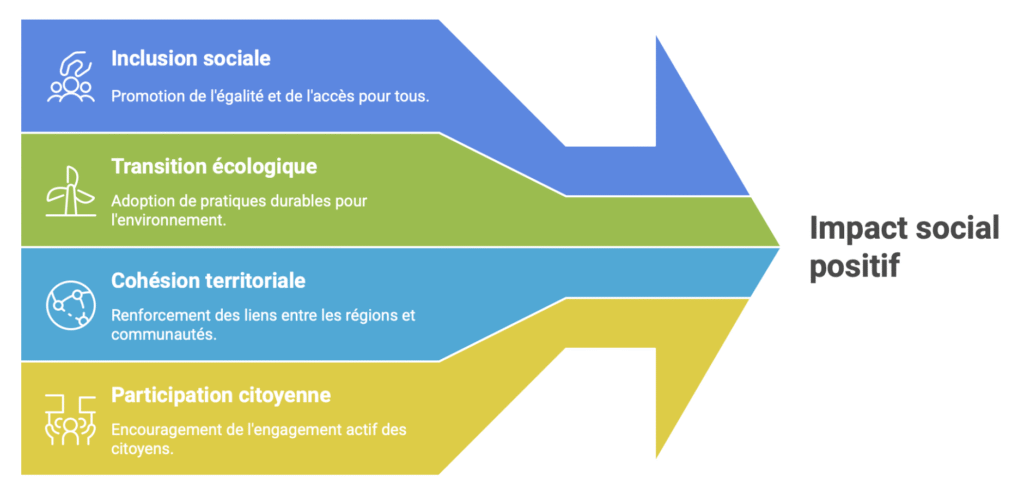

Cette approche favorise :

– L’inclusion sociale ;

– La transition écologique ;

– La cohésion territoriale ;

– La participation citoyenne.

En somme, l’entrepreneuriat social redonne du sens à l’acte d’entreprendre.

7. Vers une nouvelle culture de l’impact

Aujourd’hui, l’entrepreneuriat social inspire bien au-delà de son propre secteur. Les entreprises traditionnelles s’approprient peu à peu ses principes : raison d’être, responsabilité sociétale, gouvernance partagée, transparence.

Cette contamination positive participe à une mutation profonde du capitalisme vers un modèle plus inclusif, durable et éthique.

Conclusion

L’entrepreneuriat social n’est pas une mode, mais une évolution structurelle de notre manière de concevoir l’économie. En plaçant l’humain et la planète au cœur du projet entrepreneurial, il ouvre la voie à une prospérité plus juste, plus durable et plus résiliente.